Beitrag der heimischen Rohstoffgewinnung zur Versorgungssicherheit unter Einbeziehung der Rolle Deutschlands im internationalen Rohstoffmarkt

Stand: Februar 2024

Rohstoffbedarf

Deutschland ist als Industrie- und Technologiestandort auf eine sichere Versorgung mit energetischen und nicht-energetischen (mineralischen) Rohstoffen angewiesen. Für wichtige Zukunftstechnologien – für die Erneuerbaren Energien (EE), insbesondere für die Digitalisierung und die Elektromobilität – werden zukünftig sogar mehr mineralische Rohstoffe benötigt als bisher. Dazu zählen neben den Hochtechnologiemetallen auch ausgewählte Industrieminerale. Der konkrete Rohstoffbedarf für EE-Anlagen im Kontext der Gesamtenergieversorgung sowie für die Elektromobilität ist in Auswirkungen der Energiewende und des Strukturwandels dargestellt.

Im Hinblick auf die Versorgungssicherheit für den Rohstoffbedarf in Deutschland müssen drei Säulen betrachtet werden: heimische Primärrohstoffe, Sekundärrohstoffe sowie Rohstoffimporte.1 Die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) berichtet jährlich über die Rohstoffsituation des Vorjahres in Deutschland. Daten zur heimischen Rohstoffproduktion, zum deutschen Außenhandel, zum Einsatz von Sekundärrohstoffen aus dem Recycling, zur Entwicklung der Rohstoffpreise und zum Rohstoffverbrauch werden im Kontext der Versorgungssituation Deutschlands mit mineralischen Rohstoffen und Energierohstoffen dargestellt.2

Heimische Primärrohstoffe

Rohstoffproduktion in Deutschland im Jahr 20228

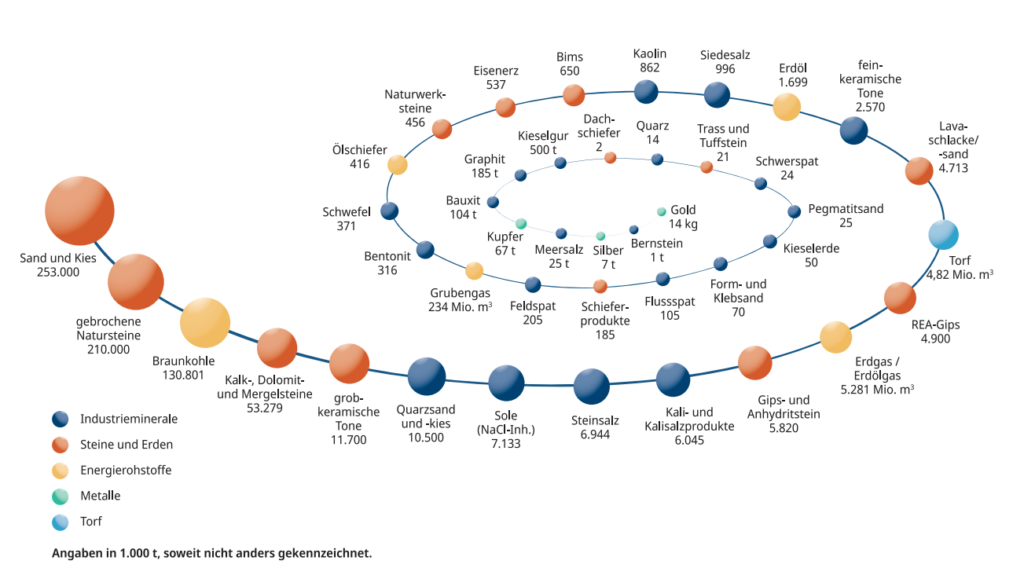

Abb. 1: Rohstoffproduktion in Deutschland im Jahr 2022

Sekundärrohstoffe aus Recycling

Rohstoffimporte

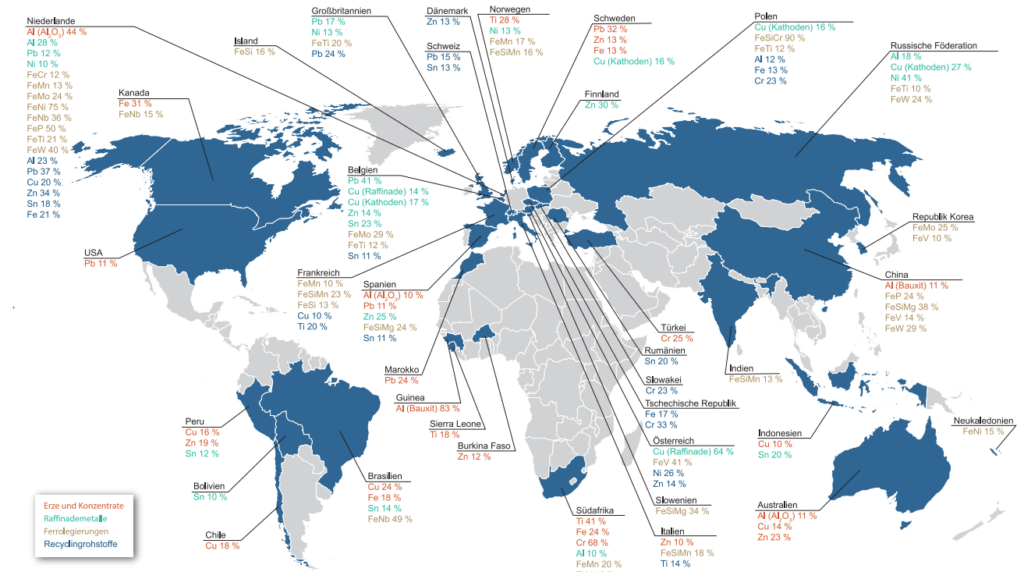

Herkunft deutscher Rohstoffimporte (wichtige Industriemetalle) – Bezugsjahr 202214

Abb. 2: Bedeutende Ursprungsländer für deutsche Importe wichtiger Industriemetalle (Erze und Konzentrate, Raffinademetalle) sowie diverser Metall legierungen (Wert 2022). In Blau hervorgehoben: Lieferländer mit Importanteilen > 10 % des jeweiligen Vorprodukts (Erz und Konzentrat), Raffinademetalls bzw. der verschiedenen Ferrolegierungen oder Recyclingrohstoffe; in Rot: Erze und Konzentrate; in Grün: Raffinademetalle; in Gelb: Ferrolegierungen; in Blau: Recyclingrohstoffe.

Herausforderungen und Ziele

Maßnahmen zur Gewährleistung und Erhöhung der Resilienz 26

Versorgungssicherheit Erdgas und temporäre Eingriffe des Staates im Zuge der Energiekrise 2022

- Einkauf von Flüssigerdgas: Das BMWK hat bereits im März 2022 über den Marktgebietsverantwortlichen Gas, Trading Hub Europe GmbH (THE), Erdgas beschaffen lassen. Der umgehende Erwerb von zusätzlichem Erdgas zur Aufrechterhaltung der Versorgungsicherheit war damals, als nach dem russischen Angriff auf die Ukraine eine Unterbrechung der russischen Erdgaslieferungen an Deutschland nicht mehr ausgeschlossen werden konnte, dringend notwendig. Dies war auch angesichts der geringen Füllstände in den deutschen Erdgasspeichern erforderlich, als Vorsorge für die Erdgasversorgung im Winter 2021/2022.

- Sicherung der Liquidität der Akteure auf dem Markt für Gaseinkauf: Um das Funktionieren des Energiemarktes – und damit der Energieversorgung – sicherzustellen und besonders betroffenen Unternehmen angesichts der stark gestiegenen Erdgaspreise die notwendige Liquidität zu sichern, hat die Bundesregierung mit KfW-Krediten unterstützt.

Zusätzlich hat die Bundesregierung, als Teil des Schutzschildes für vom Ukraine-Krieg betroffenen Unternehmen, ein neues Absicherungsinstrument geschaffen. Hierbei geht es um Unternehmen, die an den Terminbörsen mit Strom, Erdgas und Emissionszertifikaten handeln. Sie müssen Sicherheitsleistungen (sog. Margins) finanzieren, die umso höher sind, je stärker die Preise steigen. Damit die Energiehändler genug Liquidität haben, stellt die Bundesregierung finanzielle Mittel in Form von Kreditlinien der KfW bereit und sichert sie über eine Bundesgarantie ab. - Übernahme der Uniper SE und Sicherung der Versorgungssicherheit: Das Energielieferungsunternehmen Uniper SE bezog vor dem russischen Angriffskrieg ca. 2/3 seines eingekauften Gases von der zum russischen Gazprom Konzern gehörenden OOO Gazprom Export. Nach Beginn des russischen Angriffskrieges wurden Gasliefermengen zunächst reduziert und zwischenzeitlich gesamthaft eingestellt. Um ihren festen Lieferverpflichtungen ggü. Kunden nachzukommen, musste Uniper zu erheblichen Ersatzbeschaffungskosten Gas beschaffen. Dies führte zu erheblichen Verlusten aus Ersatzbeschaffung und einer daraus folgenden drohenden Insolvenz. Da Uniper für etwa 40% der deutschen Gasversorgung verantwortlich war (Stand Juli 2022) und zu deren Kundenkreis für die Gasbelieferung ca. 360 Stadtwerke gehörten, hätte eine Insolvenz schwerwiegende Implikationen für die Gasversorgung in Deutschland und der EU gehabt. Um die Versorgungssicherheit in Deutschland weiterhin zu gewährleisten, erfolgte eine 99%ige Übernahme der Uniper SE. Nach der durch die Europäische Kommission erteilten beihilferechtlichen Genehmigung der Uniper-Stabilisierungsmaßnahme ist der Bund verpflichtet seine Anteile an Uniper bis 2028 auf maximal 25% plus eine Aktie zu reduzieren. Eine entsprechende Exit-Strategie des Bundes wird zum Ende des Jahres 2023 der Europäischen Kommission vorgelegt.

- Befüllung des größten Gasspeichers Rehden sowie weiterer Gasspeicher durch die Verordnung zur Anpassung von Füllstandsvorgaben für Gasspeicheranlagen (Gasspeicherfüllstandsverordnung, GasSpFüllstV).

Um ausreichende Füllstände von Gasspeichern in Deutschland sicherzustellen, wurde am 1. Juni 2022 die Verordnung zur Anpassung von Füllstandsvorgaben für Gasspeicheranlagen (Gasspeicherfüllstandsverordnung, GasSpFüllstV) erlassen, die am 2. Juni 2022 in Kraft getreten und aktuell (Stand: 25. August 2023) bis zum 31. März 2025 befristet ist, mit der Option auf Verlängerung. Die GasSpFüllstV ermöglicht es, Erdgasspeicheranlagen mit besonders niedrigen Ständen rechtzeitig aufzufüllen. Damit konnte auch Deutschlands größter Gasspeicher in Rehden, der vormals historisch niedrige Stände aufwies, befüllt werden. Die Einspeicherung erfolgt durch den Marktgebietsverantwortlichen Gas Trading Hub Europe GmbH (THE), der für diese Aufgabe Kreditlinien für die Einspeicherung erhielt.

Der Gasspeicher in Rehden stand im Eigentum der Gazprom Germania GmbH, die im Verlauf des Jahres 2022 durch die Bundesregierung unter Treuhand gestellt und letztlich durch die Bundesregierung übernommen wurde (heute Securing Energy for Europe GmbH, SEFE). Anders als Speicher anderer Eigentümer wurde u.a. der Speicher in Rehden in den Jahren 2021/ 2022 nur in geringfügigem Maß befüllt. Erst durch die Aktivitäten der THE stiegen die Füllstände wieder. - Stabilisierung und Verstaatlichung der Gazprom Germania GmbH (nunmehr Securing Energy for Europe GmbH, SEFE): Um die Versorgungssicherheit in Deutschland zu gewährleisten, hat die Bundesregierung die SEFE im April 2022 mit Anordnung der Treuhandverwaltung durch die Bundesnetzagentur vor der Abwicklung durch die damaligen russischen Gesellschafter bewahrt. Als die SEFE anschließend durch Sanktionen von russischer Seite ins Straucheln geriet, wurde sie zunächst durch ein Darlehen der KfW und im November 2022 durch ihre Verstaatlichung vor der Insolvenz bewahrt. Mit diesem Vorgehen behält die Bundesregierung den Einfluss auf diesen Teil der kritischen Energieinfrastruktur und verhindert eine Gefährdung der Energiesicherheit. Die SEFE leistet durch die Beschaffung von Erdgas und Flüssiggas am Weltmarkt einen wichtigen Beitrag zur Versorgungssicherheit. Sie arbeitet aktuell zudem an einer Strategie, damit in der Zukunft erneuerbare und dekarbonisierte Gase die fossilen Energieträger im Portfolio ersetzen können.

Deutschlands Rolle im internationalen Rohstoffmarkt

1 Vgl. Rohstoffstrategie der Bundesregierung: Sicherung einer nachhaltigen Rohstoffversorgung Deutschlands mit nichtenergetischen mineralischen Rohstoffen (2020). URL (Stand: August 2022): https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Artikel/Industrie/rohstoffstrategie-bundesregierung.html (Abruf am 1. Februar 2024)

2 Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (2023): Deutschland – Rohstoffsituation 2022. – 210 S.; Hannover. URL: https://www.bgr.bund.de/DE/Themen/Min_rohstoffe/Downloads/rohsit-2022.html (Abruf am 1. Februar 2024).

3 Vgl. Die rohstoffgewinnende Industrie in Deutschland

4 Ebd.

5 Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (2023): Deutschland – Rohstoffsituation 2022. – 210 S.; Hannover (S.402). URL: https://www.bgr.bund.de/rohstoffsituationsbericht-2022 (Abruf am 1. Februar 2024).

6 Statistik der Kohlenwirtschaft e.V. (2023): Braunkohle im Überblick. URL: https://kohlenstatistik.de/wp-content/uploads/2022/03/Braunkohle-im-Ueberblick.xlsx (Abruf am 1. Februar 2024).

7 Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (2023): Erdöl und Erdgas in der Bundesrepublik Deutschland 2022 56 S.; Hannover (S. 19). URL: https://nibis.lbeg.de/DOI/dateien/GB_49_2023_Text_7_web.pdf (Abruf am 1. Februar 2024); AG Energiebilanzen e.V. (2024). URL: https://ag-energiebilanzen.de/ (Abruf am 1. Februar 2024).

8 BGR – Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (2023): Deutschland – Rohstoffsituation 2022. – 2010 S.; Hannover, S. 10, Abb. 1.2: Rohstoffproduktion in Deutschland im Jahr 2022; URL: https://www.bgr.bund.de/DE/Themen/Min_rohstoffe/Downloads/rohsit-2022.pdf (Abruf am 19. Januar 2024).

9 Ebd. (S.20).

10 Vgl. Kreislaufwirtschaft, insbesondere Recycling

11 DERA – Deutsche Rohstoffagentur (2024): Recyclingatlas. URL: https://www.deutsche-rohstoffagentur.de/DERA/DE/Laufende-Projekte/Recyclingrohstoffe/Recyclingatlas%20f%C3%BCr%20die%20Metallerzeugung/recyclingsituation_node.html (Abruf am 1. Februar 2024).

12 BMWK (2023): Eckpunktepapier des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK): Wege zu einer nachhaltigen und resilienten Rohstoffversorgung – 11 S.; Berlin (S. 7) ); URL: https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Downloads/E/eckpunktepapier-nachhaltige-und-resiliente-rohstoffversorgung.html (Abruf am 1. Februar 2024).

13 Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (2023): Deutschland – Rohstoffsituation 2022. – 210 S; Hannover, S. 19, Abb.: 1.9; URL: https://www.bgr.bund.de/rohstoffsituationsbericht-2022 (Abruf am 1. Februar 2024).

14 Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (2023): Deutschland – Rohstoffsituation 2022. –210 S.; S. 19, Abb.1.9. URL: https://www.bgr.bund.de/rohstoffsituationsbericht-2022 (Abruf am 1. Februar 2024).

15 DERA – Deutsche Rohstoffagentur in der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (2023): DERA-Rohstoffliste 2023. – DERA Rohstoffinformationen 56: 122 S., Berlin; URL: https://www.bgr.bund.de/DE/Gemeinsames/Produkte/Downloads/DERA_Rohstoffinformationen/rohstoffinformationen-56.pdf?__blob=publicationFile&v=4 (Abruf am 1. Februar 2024)

16 European Commission (2023), Establishing a framework for ensuring a secure and sustainable supply of critical raw materials and amending Regulations (EU) 168/2013, (EU) 2018/858, 2018/1724 and (EU) 2019/1020; URL: https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:903d35cc-c4a2-11ed-a05c-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_2&format=PDF (Abruf am 1. Februar 2024). (Abruf am 19. April 2023).

17 DERA – Deutsche Rohstoffagentur in der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (2023): DERA-Rohstoffliste 2023. – DERA Rohstoffinformationen 56: 122 S., Berlin; URL: https://www.bgr.bund.de/DE/Gemeinsames/Produkte/Downloads/DERA_Rohstoffinformationen/rohstoffinformationen-56.pdf?__blob=publicationFile&v=4 (Abruf am 1. Februar 2024).

18 Die Bundesregierung (2023): Historischer Beschluss bei der 28. Weltklimakonferenz – Anfang vom Ende des fossilen Zeitalters; URL: https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/cop-28-2246298 (Abruf am 1. Februar 2024).

19 BMWK (2023): Eckpunktepapier des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK): Wege zu einer nachhaltigen und resilienten Rohstoffversorgung – 11 S.; Berlin (S. 1) ); URL: BMWK – Eckpunktepapier: Wege zu einer nachhaltigen und resilienten Rohstoffversorgung (Abruf am 1. Februar 2024).

20 Koalitionsvertrag zwischen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN UND FDP (2021–2025): Mehr Fortschritt wagen Bündnis für Freiheit, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit (S. 34, 42)

21 DERA – Deutsche Rohstoffagentur in der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (2023); _DERA-Rohstoffliste 2023. – DERA Rohstoffinformationen 56: 122, Berlin; https://www.bgr.bund.de/DE/Gemeinsames/Produkte/Downloads/DERA_Rohstoffinformationen/rohstoffinformationen-56.pdf?__blob=publicationFile&v=4 (Abruf am 1. Februar 2024).

22 BMWK – Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (2023): Industriepolitik in der Zeitenwende – Industriestandort sichern, Wohlstand erneuern, Wirtschaftssicherheit stärken; URL: https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Publikationen/Industrie/industriepolitik-in-der-zeitenwende.pdf?__blob=publicationFile&v=12 (Abruf am 1. Februar).

23 Vgl. weitere Ausführungen: Beschäftigung und Soziales „Unternehmerische Verantwortung“.

24 Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (2022): Deutschland – Rohstoffsituation 2021. – 162 S.; (S. 70).

25 Mancini L., Vidal Legaz B., Vizzarri M., Wittmer D., Grassi G., Pennington D. Mapping the Role of Raw Materials in Sustainable Development Goals. A preliminary analysis of links, monitoring indicators, and related policy initiatives. EUR 29595 EN, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2019. ISBN 978-92-76-08385-6, doi:10.2760/026725, JRC112892 (S. 60).

26 Resilienz ist die Fähigkeit zur Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit eines Systems (hier die rohstoffverarbeitende Industrie) bei Störungen (z. B. in den Lieferketten).

27 Rohstoffstrategie der Bundesregierung: Sicherung einer nachhaltigen Rohstoffversorgung Deutschlands mit nichtenergetischen mineralischen Rohstoffen (2020). URL (Stand: August 2022): https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Artikel/Industrie/rohstoffstrategie-bundesregierung.html (Abruf am 1. Februar 2024).

28 ESG steht für steht für Umwelt (Environment), Soziales (Social) sowie Aufsichtsstrukturen (Governance).

29 BMWK (2023): Eckpunktepapier des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK): Wege zu einer nachhaltigen und resilienten Rohstoffversorgung – 11 S.; Berlin (S. 10f)); URL: https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Downloads/E/eckpunktepapier-nachhaltige-und-resiliente-rohstoffversorgung.html (Abruf am 1. Februar 2024).

30 Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr, Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie und Landesamt für Geologie und Bergwesen Sachsen-Anhalt z.B. veröffentlichen dazu auf den jeweiligen Webseiten: https://publikationen.sachsen.de/bdb/artikel/41292, https://www.hlnug.de/themen/geologie/rohstoffe/rohstoffsicherung, https://izg.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/LaGB/rohstoffe/doc/RohstoffberichtSachsen-Anhalt2022.pdf (Abruf am 1. Februar 2024)

31 GSEU – Geological Service for Europe. URL: https://www.geologicalservice.eu/ (Abruf am 19.01.2024)

32 Siehe Fußnote Nr. 27 BMWK (2023; S. 8).

33 OECD (2017), OECD-Leitfaden für die Erfüllung der Sorgfaltspflicht zur konstruktiven Stakeholderbeteiligung im Rohstoffsektor, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/9789264285026-de (Abruf am 1. Februar 2024).

34 Beispiele umfassen Tage der Offenen Tür, Sponsoring u. a. von Sportvereinen, Beteiligung der Öffentlichkeit bei Erweiterungen, Bürgerdialoge vor Ort sowie Lehrmaterialien wie GeoKoffer, Naturstein- und Sand/Kiesfibel, Kalkmuseum – Faszination Kalk und Rohstoffgewinnung & Biodiversität.

35 Siehe auch Bundesverband Erdgas, Erdöl und Geoenergie e.V. (BVEG) (2021). URL: https://www.bveg.de/umwelt-sicherheit/gutes-foerdern/transparenz- foerdern/ bzw. https://www.bveg.de/der-verband/organisation/selbstverpflichtung/ (Abruf am 1. Februar 2024).

36 Arbeitsgemeinschaft deutscher Geoparks (AdG) (2024): Geoparks in Deutschland. URL: https://www.geoparks-in-deutschland.de/(Abruf am 1. Februar 2024).

37 BMWK (2024): Publikationen der Dialogplattform Recyclingrohstoffe; URL: https://www.recyclingrohstoffe-dialog.de/Recyclingrohstoffe/DE/Publikationen/publikationen_node.html (Abruf am 1. Februar 2024).

38 Europäische Kommission (2020): Ein neuer Aktionsplan für die Kreislaufwirtschaft für ein sauberes und wettbewerbsfähiges Europa; URL: https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9903b325-6388-11ea-b735-01aa75ed71a1.0016.02/DOC_1&format=PDF (Abruf am 1. Februar 2024).

39 BMWK (2023): Eckpunktepapier des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK): Wege zu einer nachhaltigen und resilienten Rohstoffversorgung – 11 S.; Berlin (S. 7); URL: https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Downloads/E/eckpunktepapier-nachhaltige-und-resiliente-rohstoffversorgung.html (Abruf am 1. Februar 2024); BMWK (2023): Industriepolitik in der Zeitenwende – Industriestandort sichern, Wohlstand erneuern, Wirtschaftssicherheit stärken; URL https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Publikationen/Industrie/industriepolitik-in-der-zeitenwende.pdf?__blob=publicationFile&v=16 (Abruf am 1. Februar 2024).

40 DERA – Deutsche Rohstoffagentur in der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (2023): DERA-Rohstoffliste 2023. – DERA Rohstoffinformationen 56: 122 S., Berlin; URL: https://www.bgr.bund.de/DE/Gemeinsames/Produkte/Downloads/DERA_Rohstoffinformationen/rohstoffinformationen-56.pdf?__blob=publicationFile&v=4 (Abruf am 1. Februar 2024).

41 Marscheider-Weidemann, F.; Langkau, S.; Baur, S.-J.; Billaud, M.; Deubzer, O.; Eberling, E.; Erdmann, L.; Haendel, M.; Krail, M.; Loibl, A.; Maisel, F.; Marwede, M.; Neef, C.; Neuwirth, M.; Rostek, L.; Rückschloss, J.; Shirinzadeh, S.; Stijepic, D.; Tercero Espinoza, L.; Tippner, M. (2021): Rohstoffe für Zukunftstechnologien 2021. – DERA Rohstoffinformationen 50: 366 S., Berlin. URL: https://www.deutsche-rohstoffagentur.de/DERA/ DE/Laufende-Projekte/Rohstoffwirtschaft/Zukunftstechnologien/lp-zukunftstechnologien_node.html (Abruf am 1. 2024).

42 DERA – Deutsche Rohstoffagentur in der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe: https://www.deutsche-rohstoffagentur.de/DERA/DE/ Produkte/Rohstoffpreise/Preismonitor/preismonitor_node.html (Abruf am 1. Februar 2024).

43 BMWK (2023): Eckpunktepapier des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK): Wege zu einer nachhaltigen und resilienten Rohstoffversorgung – 11 S.; Berlin (S. 9)); URL: https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Downloads/E/eckpunktepapier-nachhaltige-und-resiliente-rohstoffversorgung.html (Abruf am 1. Februar 2024).

44 Vgl. weitere Ausführungen: Beschäftigung und Soziales „Unternehmerische Verantwortung“.

45 UN (Vereinte Nationen) (2020). URL: https://www.globalcompact.de/migrated_files/wAssets/docs/Menschenrechte/Publikationen/leitprinzipien_fuer_wirt- schaft_und_menschenrechte.pdf (Abruf am 1. Februar 2024).

46 OECD (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung; 2011). URL: http://mneguidelines.oecd.org/48808708.pdf (Abruf am 1. Februar 2024).

47 ILO – International Labour Organization (2022): Dreigliedrige Grundsatzerklärung über multinationale Unternehmen und Sozialpolitik. URL: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_emp/—emp_ent/documents/publi- cation/wcms_579897.pdf (Abruf am 1. Februar 2024).

48 OECD-Leitfaden für die Erfüllung der Sorgfaltspflicht zur Förderung verantwortungsvoller Lieferketten für Minerale aus Konflikt- und Hochrisikogebieten (2019), abrufbar unter https://doi.org/10.1787/3d21faa0-de; OECD-Leitfaden für die Erfüllung der Sorgfaltspflicht zur konstruktiven Stakeholderbeteiligung im Rohstoffsektor (2017), abrufbar unter https://doi.org/10.1787/9789264285026-de (Abruf am 1. Februar 2024).

49 Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (2024). URL: https://www.bafa.de/DE/Lieferketten/Ueberblick/ueberblick_node.html (Abruf am 1. Februar 2024).

50 Rohstoffstrategie der Bundesregierung: Sicherung einer nachhaltigen Rohstoffversorgung Deutschlands mit nichtenergetischen mineralischen Rohstoffen (2020). URL (Stand: August 2022): https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Artikel/Industrie/rohstoffstrategie-bundesregierung.html (S. 16) (Abruf am 1. Februar 2024).

51 European Raw Materials Alliance (ERMA). URL: https://erma.eu/ (Abruf am 1.Februar 2024).

52 Minerals Security Partnership (MSP). URL: https://www.state.gov/minerals-security-partnership/ (Abruf am 1. Februar 2024).

53 Rohstoffstrategie der Bundesregierung: Sicherung einer nachhaltigen Rohstoffversorgung Deutschlands mit nichtenergetischen mineralischen Rohstoffen (2020). URL (Stand: August 2022): https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Artikel/Industrie/rohstoffstrategie-bundesregierung.html (bspw. S. 23) (Abruf am 1. Februar 2024).

54 Kathryn Sturman, Julia Loginova, Sandy Worden, Joshua Matanzima and Andrea Arratia-Solar (2022): Mission critical Strengthening governance of mineral value chains for the energy transition.

55 EITI (2022), Making the grade: Strengthening the governance of critical minerals. URL: https://eiti.org/documents/strengthening-governance-critical- minerals (Abruf am 1. Februar 2024)